![]()

制作ニュース

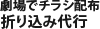

- インタビューシリーズ:TALK 〜横井貴子さん〜

-

15.02/10

限られた世界のようでいて、実はさまざまな職種・活動が存在する舞台業界。そこに関わる多様な人々にスポットをあて、お話を伺うインタビューシリーズ『TALK』がスタートします。語られる言葉(意思)を通じて、読者の方々にご自身の活動への新しい発見やヒントを感じていただきたい、そんな思いで取り組みます。

「もともと地域コミュニティに興味があったんです」。そう語る横井貴子さんは、現在フリーランスとして舞台創作現場で活動しながら、演出家の市原幹也さんが芸術監督を務める「演劇センターF」のメンバーとしても活躍する若手制作者だ。

中学、高校と演劇部に所属。演劇を始めた頃は、仲間がいるから楽しいという感覚の方が大きかった。転機が訪れたのは高校一年生の時。神奈川県の公立劇場が主催するワークショップに参加、その経験を通じて、演劇を創る課程で友人とのコミュニケーションが豊かになっていることに気がついた。「演劇ってすごい力があるんだ」。実感した。鑑賞とはまた違う方法で人々が演劇に触れる機会を作りたい──そんな思いを抱き日本大学芸術学部に入学、舞台制作を学んだ。

昨年開催された「ヨコハマトリエンナーレ2014」では、サポーターと呼ばれる市民活動でリーダーを務めた。「いろんな人たちが集まるサポーターは、ヨコトリという場所で自主的にいろんな“遊び”をしていたんです。そういう活動からにぎわいが生まれたり、“次のお客さん”を作ることに繋がったり。フェスティバルと市民の接点として、サポーターというクッションがあるのはすごくいいと思った。舞台芸術でもこれからはサポーターが必要だと感じています」。視点は舞台へと続く。

高校生の時は公共劇場のスタッフとしてアウトリーチ活動などを行いたいと考えていた。「当時と今とでは演劇へのアプローチ方法は変わりました。でもいろんなチャンネルで演劇への接点を増やしたいという思いは、ずっと変わっていません」。今年の1月、静岡県舞台芸術センターでのワークショップに参加した。静岡に向かう電車の車窓から畑にいるおばあちゃんが見えた時、ふいに思った「私が演劇を届けたいのは、こういうおばあちゃんなんだ」。演劇と観客、横井さんはその間で両者を繋ぐ「場」を作りながら、さらに大きなうねりを生み出していく。(編集部:大澤歩)

1992年、神奈川県出身。

「中学では体験入部もせず、ぴょんって演劇部に入ってしまって。不思議なんですよね、俳優になりたいという夢があったわけでもないのに。小学生の学芸会で木の役とかやって、『わたしも演劇にちょっと興味あるけど木の役しか与えられなかった…』みたいなことがあったのかも(笑)」

【こちらもチェック!】

◇ 横井貴子さんによるレポート掲載!「制作手帖×ON-PAM地域協働委員会リレーインタビュー『地域のシテン』第7回」

◇ 演劇センターF

◇ ヨコハマトリエンナーレ2014

![]()